この記事の要約

- カスタマージャーニーマップは顧客の行動・思考・感情を時系列で可視化し、タッチポイントごとの課題を発見するツール

- 作って終わりではなく、定期的な更新とチーム共有、A/Bテストでの検証を繰り返すことで初めて価値を発揮する

- ペルソナを明確にし、実際のユーザーデータに基づいて作成することで、思い込みではない本当の顧客体験が見えてくる

本記事では、インタビュー実施後に実際にどのように課題を選び、施策を洗い出し、優先度を決めるのかを深堀りしながら解説します。

ユーザーインタビューとCJMの相乗効果

ユーザーインタビューでは、ユーザーが口にする要望だけでなく、真の課題(ペイン)や期待(ゲイン)を掘り下げることがポイント。これは「Jobs to Be Done」(JTBD)の考え方に通じるもので、ユーザーがどんな課題を解決するために、そのプロダクトを“雇おう”としているのかを理解することが重要です。

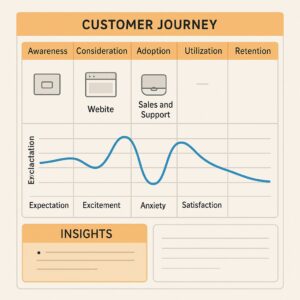

ただし、多様なインタビュー情報を並べるだけでは“ただの情報の羅列”で終わってしまいます。そこでCJMを活用することで、ユーザー体験を時系列で整理し、最も価値を提供できるポイントや離脱リスクが高いポイントを立体的に見つけられるようになります。CJMの基礎構成は下記のとおり。

- フェーズ: 認知、比較検討、導入、利用、継続、離脱 など

- タッチポイント: ユーザーが接触するチャネル(広告、サイト、プロダクトUI、営業やサポートなど)

- 感情曲線: 各フェーズにおけるユーザーの感情(期待、興奮、不安、満足、苛立ち など)

- インサイト: 上記を俯瞰して見える潜在ニーズや課題

ユーザーインタビューで収集した「何に困っていたか」「どのチャネルが良かったか」「期待値とのギャップは何か」といった定性情報を、CJMの各項目に紐づけて可視化することで、真に解くべき課題が見えやすくなります。

実際の課題選択 「どのポイントを深堀りすべきか」

インタビュー結果をCJMに落とし込んだあと、「どの課題から手をつけるべきか」という問題が必ず出てきます。施策数が多いほど優先度の見極めは困難になりがち。

以下は、そんな課題選択時に注目すべき視点です。

ビジネスインパクトが大きいフェーズ

CJM上で、売上・継続率・ユーザー数増加など、ビジネス指標に直結しやすいフェーズはどこかを見極めます。例えばBtoBのSaaSなら導入フェーズで成功体験を作ると長期契約に繋がるので、オンボーディングの課題を優先する価値が高いことが多いです。

感情の谷が最も深い部分

ユーザーが最も不安や苛立ちを感じているポイント(感情曲線の谷が深い場所)は、離脱リスクが非常に高いか、口コミにもネガティブな影響を与えます。例として、アプリの初回セットアップで複雑なフローを強いられると、多くのユーザーが離脱してしまうケースがあります。

ユーザー数が多い(Reachが大きい)チャンネルや接触点

タッチポイントのうち、特にユーザーが多く利用する(あるいは利用する頻度が高い)場所を特定します。たとえば以下のようなチャネルには手を入れる優先度が高いと考えられます。

- 製品サイト経由の問い合わせが8割を占めている

- アプリのダッシュボードが利用頻度ダントツ

施策洗い出し:具体的なアプローチ例

課題を選定したら、次に施策をブレストします。ここで重要なのが、ユーザーインタビューで得られた「生の声」を引用しつつ仮説を立てること。たとえば以下のようなケースがあります(個人的にはこの辺の声を会議中常にモニターに映しておくのがおすすめです)。

- 比較検討フェーズでの課題: 「他社ツールと比べたときに、費用対効果がわからない」

施策案: “価格シミュレーション機能”をサイトに追加し、具体的なコストメリットを算出できるようにする - 導入フェーズでの課題: 「トライアルのオンボーディングでつまずく。初期設定が難しい」

施策案: “オンボーディングツアーのUI改修”や“導入専任チーム”の設置、初期設定を自動化するスクリプトの提供 など - 利用フェーズでの課題: 「ヘルプセンターの検索性が悪く、FAQが見つからない」

施策案: “チャットボットの導入”や“検索キーワード連動型のFAQ表示”、マニュアル動画の追加 など

さらに、大枠の施策だけでなく、運用面の改善も同時に洗い出すと抜け漏れが減ります。たとえば「問い合わせ応対のスキルや教育を改善する」「ユーザーコミュニティでの質問への素早い回答を促進する」など、機能開発以外の運用施策にも着目しましょう。

施策の優先度決定:RICEやWSJFなどの応用

ブレストで大量のアイデアが出てきたら、優先度を付ける段階でフレームワークを活用します。代表的なのはRICE(Reach, Impact, Confidence, Effort)ですが、開発組織によってはWSJF(Weighted Shortest Job First)を使う例もあります。

RICEの応用

RICEは、施策を(Reach × Impact × Confidence) ÷ Effortでスコアリングする手法です。Confidenceの高さをユーザーインタビューや定量データで裏付けることで、より精度の高い優先度付けが可能になります。

- Reach: 影響を受けるユーザーの数や頻度

- Impact: ユーザー満足度やビジネス指標へのインパクト

- Confidence: 施策効果を期待できる確信度(定性・定量データの裏付け)

- Effort: 実装・運用コストや開発工数

例: 「料金シミュレーションページを追加する」は、比較検討フェーズのユーザー(Reachが大きい)に対して導入ハードルを下げる(Impact大)という裏付けがインタビューで得られているならConfidenceも高い。しかし開発工数は中程度(Effort中)だとしたら、スコアリングの結果、比較的優先度が上位に来る可能性が高いわけです。

僕は大体RICEか、ICEを使ってます。

WSJF(Weighted Shortest Job First)のポイント

WSJFは、「(ユーザービジネス価値 + 時間的価値 + リスク削減/機会活用) ÷ ジョブサイズ」で算出する手法。

- Business Value: 売上・LTV・満足度向上など、直接的なビジネス価値

- Time Criticality: 時期を逃すと価値が下がるような施策の場合は高めに設定

- Risk Reduction / Opportunity Enablement: リスク低減や新しいビジネスチャンスを切り開く度合い

- Job Size: 必要開発コストや実装期間

たとえば、競合製品が類似機能をリリースしそうなときに「今リリースしなければ優位性を失う」というTime Criticalityが高まるケースが考えられます。インタビューでユーザーが強く待望している機能なら、リスク低減や機会創出にも寄与しやすく、WSJFスコアが高くなるかもしれません。

施策からロードマップへの落とし込み方

優先度が決まったら、いよいよロードマップに反映していきます。半年から1年スパンの中で、どの施策をいつ投入するかを俯瞰する作業です。ここで意識したいのが、以下の3点です。

テーマごとのまとまりを持たせる

たとえば「導入ハードルを下げる施策をQ1〜Q2で集中実施」と決めておくと、チームが集中的に取り組みやすくなり、成果も出やすくなります。CJMの「フェーズ別課題」を軸に区切っていくと、施策のテーマが明確になります。

連携すべきステークホルダーを明確化する

オンボーディング関連の施策なら、サポートチームやセールスチームと連携しないと実行が進まない場合も多いです。ガントチャートなどでスケジュール感を可視化しつつ、誰がいつ何を担当するかを早めに定義しましょう。

定量的な効果測定の指標を設定する

ロードマップに施策を入れる段階で、成功指標(KPI/KGI/OKR など)を設定します。「導入完了率を30%アップ」「比較検討フェーズの離脱率を20%ダウン」など、CJMの課題に紐づいた具体的な数字をモニタリングすることで、改善サイクルを回しやすくなります。

実務で気をつけたい落とし穴

経験を積んだプロダクトマネージャーほど、CJMや優先度付けフレームワークを形だけ導入して失敗するパターンを見てきた方も多いでしょう。以下はよくある落とし穴です。

- CJMを作った後に誰も参照しない

対策: 定例のスクラムや週次ミーティングでCJMを振り返り、施策の進捗やユーザーの最新状況をアップデートする - RICEやWSJFの計算が独り歩きしてしまう

対策: スコアはあくまで議論の「入り口」。ユーザーインタビューなど定性面を再度チェックし、現実とのギャップがないか確認する - 施策検証を行わず放置

対策: 施策リリース後に再インタビューやデータ分析を必ず実施し、インサイトが正しかったかを検証するPDCAを回す

今日から実践できるアクション

- 1. カスタマージャーニーマップをチーム全員で共有

SlackやNotionなどのコラボレーションツールにCJMを貼り、施策立案時や検討ミーティング時には必ず参照する習慣をつくる - 2. 「課題選定→施策ブレスト→優先度付け→ロードマップ反映」を短いサイクルで回す

最初は小さくスプリントを回し、改善サイクルの速度を上げる - 3. 定期的なユーザーインタビューで最新の声を収集

施策の効果検証も兼ねて、リリース後1〜2か月後にインタビューを行い、新たな気づきをCJMに追加・更新する - 4. 社内外のステークホルダーを巻き込む

セールスやCS(カスタマーサクセス)のチームとも連携し、ユーザーと直接対話している人からリアルタイムの課題を吸い上げる

Q&A

Q1: PdMがCJMや優先度付けを導入する際、経営層や他部署の説得材料に何を使うべき?

A1: ユーザーインタビューの生の声や感情曲線を示すことで説得力が高まります。加えて、ビジネス指標(売上、継続率など)への具体的インパクトを、RICEやWSJFのスコアと関連づけて提示すると経営層の理解を得やすいです。

Q2: ユーザーインタビューのサンプルが偏っている場合の対処法は?

A2: まずは現状のインタビュー対象と実際のユーザー属性のギャップを把握し、不足している属性(業種・規模・年齢など)を補う形で追加インタビューを計画すると良いです。また、定量データ(アクセス解析やNPSなど)を併用して客観性を高めます。

Q3: RICEやWSJF以外の方法はある?

A3: MoSCoW法(Must, Should, Could, Won’t)やKanoモデル、Opportunity Solution Tree(OST)なども使われます。大切なのは、ユーザーの課題とビジネスゴールを常に照らし合わせながらフレームワークを活用することです。

参考情報

- Nielsen Norman Group. (2018). “Customer Journey Mapping 101” https://www.nngroup.com/articles/customer-journey-mapping-101/

- Teresa Torres. (2021). Continuous Discovery Habits. O’Reilly Media.

- Intercom, “How we prioritize: The RICE method” https://www.intercom.com/blog/rice-simple-prioritization-for-product-managers/

- Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. Simon & Schuster

- Scaled Agile, Inc. “WSJF (Weighted Shortest Job First)” https://www.scaledagileframework.com/wsjf/

- Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2015). “What Is Disruptive Innovation?” Harvard Business Review, 93(12)

コメント