この記事の要約

- Netflixは視聴履歴や類似ユーザーの行動だけでなく、視聴時刻やデバイスといった文脈まで拾い上げることでパーソナライズを行う

- 2025年には新しいホーム画面が登場し、リアルタイム推論や生成AIによる自然言語検索が導入。Hydraと呼ばれる統合モデルや基盤モデルにより、推薦機能の進化が加速。

- PdMはアルゴリズムの仕組みだけでなく、UIの見せ方やデータ倫理も理解し、ユーザー価値とKPIを結びつける役割が求められる

Netflixがレコメンドにこだわる理由

Netflixは膨大な作品からユーザーが次に見るべき一本を選びやすくすることで、サブスクリプションの価値を高めてきました。実際に利用者の80%以上がおすすめ機能を通じてコンテンツに出会っていると言われています。これだけ聞くと「とにかくアルゴリズム頼みなのでは?」と感じるかもしれませんが、映像制作の意思決定にも視聴データが使われており、人気のジャンルやキャストの分析によって企画の精度を上げているのです。

膨大な選択肢の中から一つを選ぶ行為は、ユーザーにとって意外に負荷が高いものです。僕自身も何を見ようか迷っている時間が長いと、結局視聴を諦めてしまうことがあります。Netflixが「次に観るべき作品」を素早く提案する背景には、ユーザーに寄り添った体験設計があるのだと感じます。

レコメンドシステムの基本メカニズム

ヘルプセンターによれば、Netflixは協調フィルタリングとコンテンツベースフィルタリングを組み合わせています。前者は似た嗜好を持つユーザー同士の行動を参考にし、後者は作品そのものの特徴量を使って好みを推定する仕組みです。

| 推薦方法 | 特徴 |

|---|---|

| 協調フィルタリング | 似た嗜好を持つユーザーの行動を参考にして作品を提案。未知の作品でも発見しやすいが、新規ユーザーや作品が増えたばかりの時は精度が下がりやすい |

| コンテンツベースフィルタリング | 作品のジャンルやキャストなどメタデータから好みを推定。他ユーザーの情報に依存せず安定する反面、似たような作品ばかりを勧める傾向がある |

具体的には、以下の三つのシグナルを軸にしています。

- ユーザーの行動データ:視聴履歴や評価、停止位置など。

- 類似ユーザー:共通の嗜好を持つ他のユーザーの行動。

- 作品のメタデータ:ジャンルや出演者、公開年など。

さらに、視聴時刻やデバイス、視聴言語といった文脈情報も加味しているそう。例えば、同じ人でも通勤中にスマホで観る場合と自宅でテレビを観る場合ではおすすめされる作品が変わるわけです。こうした細かな調整が「自分に合っている」と感じさせる体験を生むのだと思います。

新規ユーザーのジャンプスタートとコールドスタート対策

レコメンドシステムの悩ましい点として「コールドスタート問題」があります。ユーザーの行動データがないと精度の高い推薦ができません。Netflixは新規登録時に数本の好きな作品を選んでもらう仕組みを用意しており、これを「ジャンプスタート」と呼んでいます。最初に示される作品が次々と入れ替わるので、気になる作品を選んでおくと初期推薦の精度がぐっと上がります。

視聴履歴が蓄積してくると、最近の行動をより重視するようシステムが調整します。僕も新作ばかり見ている時期や、古い映画を漁っている時期があり、その変化がすぐ反映されるのは気持ちが良いものです。

PdMとしては、自社のサービスでもオンボーディング時にユーザーの好みを軽くヒアリングすることで、コールドスタートを和らげられると考えます。短いアンケートや「気になるカテゴリ」の選択を導入するだけでも効果があります。裏側ではデフォルトの多様性セットを用意し、未回答のユーザーにはバランス良く提示する工夫も必要でしょう。

UI/UXとランキングの工夫

おすすめの精度が高くても、UIが分かりにくければユーザーは作品にたどり着けません。Netflixのホーム画面は複数のレイヤーでパーソナライズされています。

例えば、どの行を表示するか、行の中でどの作品を並べるか、さらにはその順序までが利用者ごとに最適化されています。ユーザーが左上から視線を走らせることが分かっているので、強くおすすめしたい作品ほど左端に置くといったUXの工夫も欠かせません。

レコメンド x UIの事例で特に僕が気に入っているのは、行のラベルが絶妙に変化している点です。「あなたにイチオシ」「続きから観る」「人気急上昇」など、文言が微妙に違うことでクリックの動機づけが変わるからです。PdMがUIを設計する際は、アルゴリズムの出力とユーザーの視線や心理をどう結びつけるかを意識しましょう。ユーザビリティテストやヒートマップ分析はもちろん、ResQueのような評価手法も活用できると思います。

フィードバックループで精度を高める仕組み

レコメンドシステムは作りっぱなしではありません。ユーザーがどの作品を再生し、どこで止めたのか、評価をどう付けたのか、といった行動を継続的に取り込み、アルゴリズムを学習し直しています。時間帯やデバイス情報まで考慮するため、昼の移動中は短編コンテンツ、夜は長編ドラマを提案するなど、シチュエーションに応じた推薦が可能になります。

このサイクルを回す上で大切なのが評価指標。クリック率や再生数といった短期指標だけに偏ると、多様性や長期満足度が犠牲になりがちです。Netflixは長期満足度も指標に取り入れ、ユーザーがどれだけリテンションしているかを追っています。自社サービスでも、精度・多様性・ノベルティ・サプライズ度などをバランス良く測ることが重要でしょう。

2025年のアップデートとAIの進化

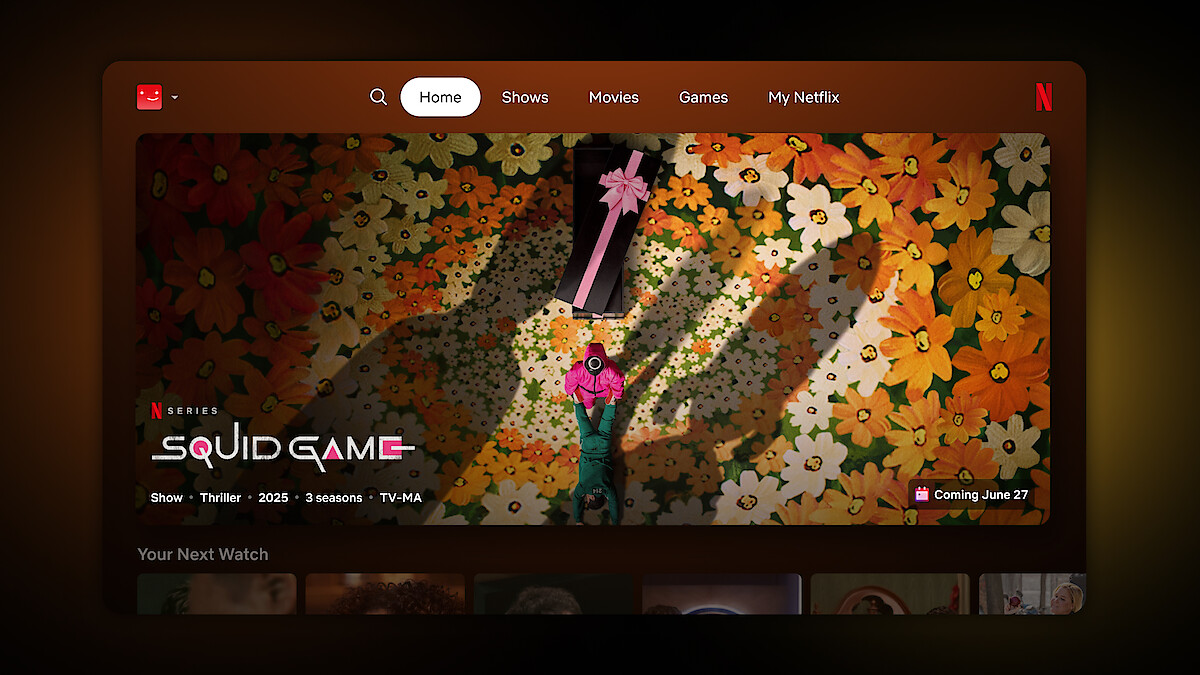

2025年5月、Netflixはホーム画面の大幅な刷新を発表しました。主な変更点は4つあります。

- コンテンツ選択の手助けになる情報をサムネイルに明確に表示。たとえば「エミー賞受賞」「全米No.1」といったラベルが付き、作品の価値が直感的に分かるようになりました。

- 検索やマイリストへのショートカットを画面上部に配置し、アクセスを容易にしました。

- ホーム画面の推薦をリアルタイムで更新し、その時の気分や直近の行動に応じた作品を提案します。ログインするたびに微妙にラインナップが変わることに気づき、アルゴリズムが裏で常に走っていることを実感します。

- 生成AIを使った自然言語検索がiOS版アプリにβ実装されました。「気分が上がる映画が観たい」と入力すると、それに合った作品を提示してくれるのは画期的です。さらに縦型フィードで短いクリップを流し、タップ一つで本編に移行できる機能も試行中。TikTokのような体験がNetflixに入ってくるのは面白いですよね。

この進化を支えるのが生成AIや大規模言語モデルです。従来型の協調フィルタリングでは捉えきれなかった感情や文脈を理解し、自然言語での問いかけにも対応できるようになっています。ちなみに、Amazonも生成AIを活用して商品検索や説明文を個別にカスタマイズしており、業界全体でLLM化の波が来ていることが分かります。

モデルの統合化:HydraとFoundation Model

また、Netflix内部では、従来の「Continue Watching」「新着コンテンツ」など行ごとに別々のモデルを運用する体制に限界が来ていたそう。新しい機能を追加するたびにモデルが増え、改修や実験のスピードが落ちてしまったのです。そこで実験されているのがマルチタスク学習モデルHydraと基盤モデル(Foundation Model)のアーキテクチャです。

Hydraは一つのモデルで複数のランキングタスクを同時に扱い、共通する特徴量を共有します。これにより、あるタスクで得た学習が他のタスクにも活かされ、全体として性能が向上します。さらに、大規模な基盤モデルが全ユーザーと全作品の特徴を学習し、その表現を検索や通知など別のドメインでも再利用する構想が進んでいます。

メリットはモデル数が減ることで運用が楽になり、機能追加のスピードが上がることです。一方で、多様なタスクを一つにまとめるため、特定のタスクで性能が落ちたり推論コストが増えたりする負の転送のリスクもあります。

PdMが学ぶべきポイント

ここまでNetflixの仕組みを見てきましたが、PdMとして何を学ぶべきでしょうか。いくつかの観点で整理します。

ユーザー価値とKPIの結び付け

まず、レコメンド機能でどのような価値を提供したいのかを明確にし、それを測る指標を設定します。エンゲージメント指標(視聴時間や完了率)と長期満足度を両立させることが理想ですが、短期指標に偏りすぎるとユーザーの飽きや離反を招きます。精度・カバレッジ・多様性・ノベルティ・サプライズ度など複数指標でバランスを取ることが大切です。

オフライン評価指標やA/Bテストの進め方については、僕が運営するサイトの記事でも詳しく解説しています。例えばオフライン評価指標の記事では文系PdM向けに指標を整理しており、A/Bテスト実践ガイドでは実験設計のポイントをまとめています。合わせて参考にしてみてください。

UXとの一体設計

アルゴリズムだけでは完璧な体験は作れません。UI上の見せ方次第でクリック率も満足度も変わります。Netflixのように左上に重要な作品を置く、ラベルの言葉遣いを工夫する、といった細やかな改善が積み重なって全体の印象を変えます。PdMはデザイナーやUXリサーチャーと密に連携し、データと感性の両面から最適な体験を設計しましょう。

ユーザーインタビューとの併用

ログデータだけでは、なぜユーザーがその作品を選んだのか、あるいは見なかったのかは分かりません。僕はマーケター時代からユーザーインタビューを700人以上行ってきましたが、レコメンドシステムの評価でも同じことが言えます。例えば「なぜおすすめ作品が魅力的に見えないのか」「なぜサムネイルを無視して検索するのか」といった問いに対して、インタビューで得られる生の声は貴重です。ユーザーインタビューの完全ガイドや、推薦システムとインタビューを掛け合わせた考察をまとめた記事こちらもぜひ読んでみてください。

新技術へのアンテナ

最後に、生成AIや大規模言語モデルの活用事例にアンテナを張りましょう。LLMは従来の協調フィルタリングでは扱えなかった文脈や言語的なニュアンスを理解し、より自然な推薦や検索を可能にします。LLMを使った新機能の解説や生成AI時代のPdMの役割の記事で、最新トレンドをキャッチアップしておくと良いでしょう。

未来に備えるPdMの心得

Netflixのレコメンドシステムは、協調フィルタリングとコンテンツベース手法、文脈情報を組み合わせ、UIとアルゴリズムを一体化させることで高い満足度を実現しています。その結果、視聴の80%以上がおすすめ機能から始まるという驚異的な数字を出しているのです。

2025年のアップデートではリアルタイム推論や生成AIを取り入れ、Hydraや基盤モデルによる統合化で進化のスピードを上げています。

PdMにとって重要なのは、この仕組みを理解した上でユーザー価値とビジネス指標を結び付け、UIやデータ倫理も含めた総合的な体験を設計すること。技術が進歩しても本質は変わりません。ユーザーが迷わずに「次に見るべきもの」を見つけられるように支えることこそがレコメンドシステムの目的です。僕自身もデータとユーザーの声の両方に耳を傾けながら、プロダクトを磨いていきたいと感じます。

今日から実践できるアクション

- 自社サービスのレコメンド機能で使っているシグナルを棚卸しし、視聴時刻やデバイスなどの文脈情報が含まれているか確認する。

- オンボーディング時にユーザーの嗜好を収集する簡単なアンケートやタグ選択を導入し、初期推薦の精度を高める。

- おすすめ表示のレイアウトやラベルを改善するため、ユーザビリティテストやヒートマップ解析を実施する。

- クリック率だけでなく長期満足度を意識した評価指標を設定し、A/Bテストでバランスを検証する。

- ユーザーインタビューを実施して、なぜ推薦が刺さらなかったのかなどの深層心理を探る。ログでは見えない発見が必ずあります。

- 生成AIや大規模言語モデルの活用事例を調べ、自社プロダクトで応用できるか検討する。

Q&A

- Q1. レコメンドに人口統計データを使ってもいい?

- Netflixは年齢や性別をレコメンドに使わない方針です。偏見やプライバシーへの懸念があるため、行動データやコンテキスト情報を中心に設計するのが安全でしょう。ただし、広告やマーケティングではデモグラ情報が必要な場面もあるので、目的に応じて慎重に扱ってください。

- Q2. LLMを使ったレコメンドは本当に効果的?

- NetflixやAmazonは生成AIを用いた検索や推薦を既に始めています。自然言語で検索できる点や文脈理解の深さは魅力ですが、既存アルゴリズムとの連携やコスト、倫理面も考慮が必要です。

- Q3. コールドスタート問題に対する別のアプローチは?

- お気に入り作品の選択だけでなく、人気作品やバラエティ豊かなセットを提示してユーザーの興味範囲を広げる方法もあります。作品のメタデータやSNSデータを活用するコンテンツベース手法、友人の行動を参考にするソーシャルレコメンドも有効でしょう。

参考情報

- Netflixヘルプセンター “How Netflix’s Recommendations System Works”

- Netflix公式ブログ “Unveiling Our Innovative New TV Experience”

- Shaped Blog “Key Insights from the Netflix Personalization, Recommendations & Search Workshop 2025”

- Stratoflow “Netflix Algorithm: How Netflix Uses AI to Improve Personalization”

- CHOICE “Does Netflix track your personal data?”

- Amazon公式ブログ “How Amazon is using generative AI to improve product recommendations and descriptions”

コメント