この記事の要約

- プロダクトライフサイクルを正しく認識しフェーズごとに最適な戦略を打ち出すことがPdMの1つの重要な責務。導入期は仮説検証とインタビューの密度が命で、成長期はユーザー獲得と継続率のバランス、成熟期は差別化とロイヤルユーザーの深掘り、衰退期は撤退か再定義の意思決定が求められる

- 導入期はMVPで短期間にフィードバックを収集し迅速にピボット。成長期はコホート分析で離脱タイミングを特定しオンボーディング強化。成熟期はロイヤルユーザーへのヒアリングから成功パターンを明確化

- 衰退期はMAU減少や解約率上昇の原因を定量分析で特定し、ユーザーインタビューで事実ベース(いつ何をきっかけに使わなくなったか)を収集。不要機能削除か新規セグメントへのピボットを大胆に検討する

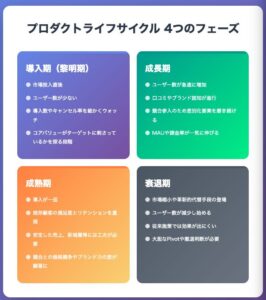

各フェーズ(導入期・成長期・成熟期・衰退期)の特徴

まずは、ライフサイクルの4つのフェーズを簡単に紹介します。

Screenshot

導入期(黎明期)

- 市場投入直後

- ユーザー数が少ない

- 直近の導入数やキャンセル率などを細かくウォッチし、プロダクトのコアバリューがターゲットに刺さっているかを探る段階

成長期

- ユーザー数が急速に増え始め、口コミやブランド認知が進行

- 競合が参入しやすいので、差別化要素を磨き続ける必要あり

- MAU(Monthly Active Users)や課金率などの指標が一気に伸びやすいのが特徴

成熟期

- 導入が一巡してくるため、既存顧客の満足度とリテンションが重視される

- 安定した売上が見込まれる一方で、新規ユーザー獲得には工夫が必要

- 成熟市場では競合との価格競争やブランド力の差が顕著に

衰退期

※僕自身はこの衰退期プロダクトはやったことがありません

- 市場自体が縮小したり、より革新的な代替手段が登場したりするなどの要因でユーザー数が減少し始める段階

- 従来の施策を続けても効果が出にくく、大胆なPivotや撤退判断が求められます

- 撤退から新規事業へのシフトを検討するケースもあるでしょう

導入期:仮説検証とユーザーインタビューの密度が命

導入期はとにかく高速で試行錯誤を回すことが求められます。むしろ、高速で仮設検証していかないとあっという間にプロダクトが終焉を迎えます。

まずはユーザーの生の声を聞いて以下を確かめる必要があります。

- 「本当に課題があるか?」

- 「本当に使いたいと思っているか?」

- 「見せかけの課題ではないか?」

ここではインタビューの頻度と密度が大事なので、投下リソースを多めに設定し、仮説と検証のサイクルを詰めていきます。

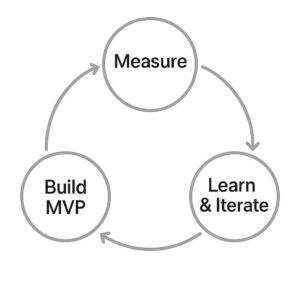

具体的には、リーンスタートアップの考え方を意識します。

- MVP(Minimum Viable Product)を作り、

- 短期間でフィードバックを収集し、

- 機能追加や修正を繰り返す

導入前のユーザーを対象にヒアリングを行い、課題感を定量的にも定性的にも把握します。仮説が外れていれば迅速にピボットする決断も必要。

ここでは、「プロトタイプを使ったインタビュー」が有効。実物に近いUIを見てもらうことで、単なる口先の感想ではなく、より具体的な不満や期待を引き出せます。僕も累計600人超のインタビューを経験してきましたが、やはり人間は抽象イメージよりも具体物に対して本音を語りやすいと感じています。

ちなみに、僕は過去のプロダクト立ち上げの時にFigmaで作ったプロトタイプで需要調査のインタビューを70人超やってから実際にプロダクトをエンジニアに依頼して作りました。

成長期:ユーザー拡大とチューニング施策

プロダクトが徐々に認知され始め、ユーザー数が拡大していく成長期では「ユーザー獲得スピード」と「継続率」のバランスが勝負を左右します。新規ユーザーへの導入ハードルを下げつつ、既存ユーザーが離脱しないように機能を磨き込む必要があります。

たとえば、成長期に入ったSaaSプロダクトだと、追加機能リリースの優先度をどうつけるかが大きな課題。ユーザーリサーチで機能の要望を拾うことは大事ですが、すべてを実装すると開発リソースが枯渇しますよね。そこで、「筋の良い仮説」を設定し、要望をスクリーニングし、小さく試して効果を測るというアプローチを回すことが肝要です。

また、コホート分析を積極的に活用するのも成長期におすすめ。ユーザーがどのタイミングで離脱しやすいかを定量的に把握すれば、優先的に対策を打てます。たとえば導入から2週間後に利用頻度が急落するのであれば、その時期に何らかのオンボーディング施策を強化すべきという判断につながります。

成熟期:差別化・収益化施策とロイヤルユーザーの深掘り

成長を続けたプロダクトが一定の規模に達すると、成熟期に入ります。このフェーズでは、既存ユーザーがいかに継続利用してくれるか、追加のアップセルやクロスセルによって収益性を高められるかが焦点となります。

この段階では「大手導入企業との対話強化」も1つの有効な手段。大企業は継続契約の金額が大きく、ユーザー数も多いので、離脱するとインパクトが大きいからです。

当たり前ですが、圧倒的な差別化要素の確立が欠かせません。競合も同時に成熟期に差し掛かってくるため、単なる機能競争ではなく、よりハイレベルな体験価値を提供しなければユーザーに選ばれ続けるのは難しくなります。たとえばブランドイメージやコミュニティ形成、導入サポートの充実など、機能以外の付加価値を作り込む余地があります。

また、「ロイヤルユーザー」を深掘りし、プロダクトグロースを加速するでも言及しましたが、ロイヤルユーザーへのヒアリングから得られる定性情報は極めて重要です。彼らがどのような背景でプロダクトを使っているのか、利用にあたってどんな課題を継続的に持っているのかを理解し、新しい施策に落とし込む。このリサーチを丁寧に行えば、新規ユーザーが目指す成功パターンをより明確に描けます。

衰退期:撤退or再定義の意思決定

※僕はこの段階のプロダクトをやったことがないので調べてまとめています

PdMとして最も難しいのが衰退期の判断かと思われます。

- 市場そのものが縮小しているのか?

- 競合に追い抜かれた結果ユーザーが流出しているのか?

原因によって打つべき手が変わりますよね。データ上、MAUの減少や解約率の上昇が顕著になってきたら、以下のような岐路に立たされます

- 今後も投資を続けるのか

- それとも撤退か

- 新たな市場へピボットか

まずは定量分析で「減少の原因」を特定し、ユーザーインタビューで裏を取りましょう。インタビューでは意見というより事実ベース(いつ、何をきっかけに使わなくなったのか)を主に収集します。

- 機能が時代遅れなのか

- 価格競争力がないのか

- あるいはUIが古臭くて使いにくいのか

- 実は営業がすごいだけでプロダクトには選ばれるたった1つの理由がないのか

この段階まできたら、「不要機能を最小化するための機能削除・Betaテスト・組織改革で“本当に使われるプロダクト”を作る」という取り組みも検討が必要です。

新規セグメントへシフトする場合は、大胆にピボットを検討します。例えばBtoCからBtoBへ、もしくは特定業界向けに特化するなど、ポジショニングを根底から変える戦略も選択肢に含まれます。ただし、内外のステークホルダーへの説得やプロダクトの改修コストも大きいため、確かなデータとユーザーヒアリングの裏付けが重要です。

フェーズ移行を見極める指標と組織体制

プロダクトがどのフェーズにいるかを見極めるには、KPIと現場の肌感の両面を見ることが大切です。ユーザー数や売上高など定量的な指標に加え、カスタマーサポートの問い合わせ内容やインタビュー結果などの定性データを組み合わせます。

また、フェーズ移行のサインに応じてチーム体制やロードマップを柔軟にアップデートする必要があります。導入期のように仮説検証が多い段階では開発チームとリサーチチームを小回りよく動かし、成熟期では顧客満足度を高めるためのカスタマーサクセスを手厚くするなど、重点をシフトする。組織内でフェーズ認識を共有しておかないと、意思決定がちぐはぐになりがちです。

プロダクトライフサイクルは不可逆的に進むものではありません。イノベーションやマーケ施策次第で再成長するケースもありますし、むしろ撤退やPivotが最良の選択肢になる場合もあります。だからこそ、データとインタビューを常に繰り返し、その時点での最適解を目指すプロダクトマネジメントが問われます。

参考情報

・Moore, Geoffrey A. Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers. HarperBusiness, 2014.

・Cagan, Marty. INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love. Wiley, 2017.

・Ries, Eric. The Lean Startup. Crown Business, 2011.

・Harvard Business Review. “How to Map Your Industry’s Profit Pool.” 市場が成熟する段階での競合分析に有用。

・PM x LLM STUDIO内の記事:「ロイヤルユーザー」を深掘りし、プロダクトグロースを加速する、不要機能を最小化するための機能削除・Betaテスト・組織改革

今日から実践できるアクション

1. 定量データとインタビューのセット実施

特にフェーズが変わり目にあると感じたら、コホート分析や解約率などの定量データを精査し、その裏付けを得るためにユーザーインタビューで事実ベースの声を収集する。抽象的な意見ではなく「いつ」「なぜ」「どう不便だったか」を明確に聞き出す。

2. 機能棚卸しミーティングの実施

成熟期・衰退期にかけては不要機能が積み上がると、メンテナンスコストが膨らむ。開発チームと定期的に会議を開き、「利用率が低い機能は大胆に廃止する」という議論を行う。不要機能を最小化するプロセスをセット化して運用する。

3. ロイヤルユーザーへの定期ヒアリング

成熟期にはとくにロイヤルユーザーのニーズを把握し、さらなるアップセルや導入拡大の余地を探る。BtoBであれば担当者だけでなく経営層にも定期的にアプローチし、長期的な関係性を築く。

Q&A

Q1: 各フェーズへの明確な区分け指標はありますか?

A1: 売上やユーザー数の推移、問い合わせの増減、また競合数の増加などを総合的に判断するのが現実的です。特定の数値だけで決めるのではなく、組織内で複数の指標をモニタリングし、フェーズを議論する場を設けるのがおすすめです。

Q2: プロダクトが複数のフェーズに同時にいるような気がする場合はどうすればいいでしょうか?

A2: プロダクトの機能群やターゲット市場が多岐にわたると、セグメントによってフェーズが異なることがあります。その場合は主要なセグメントごとにアプローチを分け、どの領域にリソースを集中すべきかを優先度を付けて検討します。

Q3: 衰退期からの復活例は実際にあるのでしょうか?

A3: あります。例えば既存製品を別の用途に拡張し、成長期に戻したケースや、新技術を取り込んでまったく新しい価値を生み出すパターンなどが報告されています。ただし、再度の投資判断や社内体制の変革が必須になるため、しっかりとしたデータと経営レベルでの合意が不可欠です。

コメント