「プロダクトに関連する合意形成がうまく進まない…」

そんな悩みを抱えていませんか?多くのプロダクトマネージャーは、経営層・開発チーム・営業・マーケティング・サポートなどの利害を調整し、合意形成を行う難しさに直面しています。ステークホルダーマネジメントをうまく進めなければ、優れたプロダクトビジョンや開発計画も頓挫しかねません。

にもかかわらず、合意形成は簡単なものではありません。ステークホルダーごとにKPIや目標が異なり、優先度を決める際に意見がぶつかるのは日常茶飯事。

本記事では、プロダクトマネージャー(PdM)に必要な合意形成の考え方と具体的な実践方法を掘り下げます。

この記事の要約

- ステークホルダーマップ(影響度×関心度)で意思決定に強い影響を及ぼす人物を可視化し、誰をいつ巻き込むべきかを明確にする

- RACIチャートで責任分担を文書化し、デシジョンログで意思決定の内容と理由を記録することで、場当たり的な話し合いを避けることが可能

- 合意形成は一度のイベントではなく継続的にメンテナンスするプロセスとして捉え、定期的なレビューでリスクを早期発見していく

ステークホルダーを可視化し、合意すべき対象を明確に

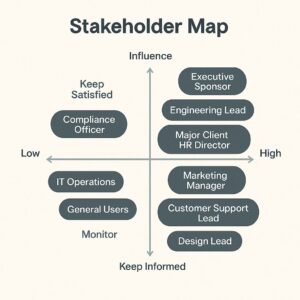

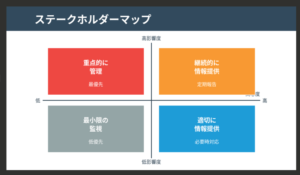

ステークホルダーが多岐にわたると、誰がどの程度の権限を持ち、誰を優先的に巻き込むべきかが分かりにくくなります。ここで最初に取り組むべきは「意思決定に強い影響を及ぼす人物や部署をはっきりさせること」。それを手助けするのがステークホルダーマップです。

縦軸を“影響度”、横軸を“関心度”としてマトリクスを作り、関わる各部門やキーパーソンをプロットします。

たとえばBtoBプロダクトの場合、最終承認を下す経営層は影響度が高く、顧客と直にやり取りする営業チームは関心度が高いことが多いです。もし経営層が新しい事業ラインに本腰を入れると言っているなら、営業チームからは「現状の顧客要望を無視していいのか」という異論が出るかもしれません。

こうした意見の衝突を避けるには、早い段階で“共通のデータや事実”を用意し、議論のベースをそろえることが鍵になります。ユーザーリサーチや利用ログなどの客観的エビデンスを、関係者全員が理解できる形で共有すると、合意に向けたスタートを切りやすくなります。

合意形成を助けるツールとフレームワーク

合意形成を「場当たり的な話し合い」に頼らず、効率的に進めるにはフレームワークが有用。特に、責任者や決定プロセスが曖昧な組織ほど、これらのツールを使うメリットが大きくなります。

ステークホルダーマップ

影響度×関心度で4象限に分類し、誰にどのタイミングで説明・説得すべきかを明確化します。たとえば、高影響・高関心ゾーンの人々にはプロダクト初期から積極的に意見を聞き、方針をすり合わせるのが効果的です。

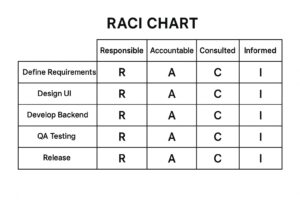

RACIチャート

- Responsible(実行責任)

- Accountable(最終責任)

- Consulted(相談先)

- Informed(報告先)

の4区分を設定し、各タスクや意思決定において誰がどの役割かを文書化します。大きなプロジェクトほど、「誰が最終決定権を持つのか」が不明確になりやすいので、RACIチャートで立場をはっきりさせると合意形成がスムーズになります。

デシジョンログ

意思決定の内容と理由を記録する仕組みです。後から「なぜこの結論を選んだのか」や「どの根拠を元に判断したのか」を参照できるため、合意内容の変遷も追いやすくなります。GoogleドキュメントやConfluenceなどで一元管理しておくと、メンバーが入れ替わった際にも役立ちます。

こうしたツール類は、合意形成の「論点整理」「責任分担」「決定事項の管理」という3つのフェーズをカバーするのに有効。組織が大きいほど複数の会議やワークショップを経て意思決定が行われるため、進行状況を把握しにくいという課題も起こりがちです。フレームワークを活用して一貫したプロセスを維持することが、混乱を防ぐポイントになります。

合意形成後のフォローアップとリスク管理

合意を取ったあとで、開発が進むにつれて

- 「想定外の不具合が出た」

- 「ユーザーから違う要望が多発した」

といった事態が起こるのは珍しくありません。そこで重要なのが、合意形成後にも定期的に進捗やリスクをレビューする仕組みです。

ひとつの例は、定例会議に「レビューセクション」を固定で設ける手法。前回の合意事項と今回までの進捗を照らし合わせ、以下をチェックします。

- 「予定通りに動いているか」

- 「追加のステークホルダーが出てきていないか」

もし大きなズレや仕様変更が発生しそうなら、関係者を再度集めて合意内容を見直す。こうした柔軟性を備えておくと、プロダクトの方向転換や機能優先度の変更がスムーズに行えます。

特に変化が激しい業界や、リリース後のフィードバックがダイレクトに影響を与えるプロダクトでは、合意形成を一度のイベントで終わらせず、「継続的にメンテナンスするプロセス」として捉えるとリスク管理がしやすくなります。早い段階で小さな問題を発見し、ステークホルダーが納得したうえで解決策を講じることがプロダクトの成長速度を上げるコツです。

参考情報

・Heath, C., & Heath, D. (2010). Switch: How to Change Things When Change Is Hard. Random House.

・Gray, B., Purdy, J., & Ansari, S. (2015). From Interactions to Institutions: Microprocesses of Framing and Mechanisms for the Structuring of Institutional Fields. Academy of Management Review.

・Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.

・Cohen, D., Lindvall, M., & Costa, P. (2004). An Introduction to Agile Methods. Advances in Computers.

今日から実践できるアクション

- ステークホルダー優先度の見直し:主要な人・部署をピックアップしてステークホルダーマップを作り、誰をいつ巻き込むかを再確認する。

- インタビューやログ分析を準備:「データ不足で結論が出せない」状況を避けるため、ユーザーリサーチや利用実績の定量データを会議前に共有しておく。

- 複数の選択肢を提示:「こうするしかない」ではなく、少なくとも2~3のオプションと根拠を示し、ステークホルダーに比較検討してもらう。

- 決定事項はドキュメント化:合意内容と理由を速やかに書き起こし、全員がいつでもアクセスできるようにする。デシジョンログを活用。

- 定期的なフォローアップ:1~2週間の間隔でレビューを実施し、「合意内容に変更や異論はないか」を確認してリスクを早期に発見する。

Q&A

Q1. 何度も議論してもなかなか結論が出ない場合はどうすれば良いでしょうか?

A. 事前に合意すべきゴールと期限を明確に設定するのが効果的です。また、必要なデータが不足していることが原因かもしれません。ユーザーインタビューやログ分析から得た事実を提示することで、議論が進みやすくなります。

Q2. チーム内で政治的な対立があると感じます。どう対処すべきでしょう?

A. 個人の感情論ではなく、ユーザーの声や定量データを中心に据えて話し合うのが基本です。最終的にはRACIチャートなどで責任者を明確にし、経営層の承認を得られるよう調整する必要があります。

Q3. 合意したあとに大幅な仕様変更が必要になった場合、どう再合意すればいいですか?

A. 定期的なレビュー会を設け、想定外の変更点やリスクを早期に共有するのが肝心です。大きなピボットが必要であれば、追加のユーザーインタビューや市場分析データを用い、改めて影響範囲を説明して再度合意を取り直します。

Q4. フルリモート環境でも合意形成を円滑に進められますか?

A. オンラインホワイトボードやチャットツールでステークホルダーマップやRACIチャートを共有すれば、リモート環境でも問題ありません。重要なのは、リアルタイムに情報が可視化され、誰でも進捗や決定事項を確認できる仕組みを整えることです。

コメント