- ユーザー像を細かく描き込んだ「ペルソナ」

- 「ユーザーが本当に達成したい仕事(ジョブ)とは何か」を掘り下げる「Jobs-To-Ne-Done(JTBD)」

本記事では、ペルソナをJTBDと組み合わせてより本質的な課題を発見するアプローチを紹介解説します。

ペルソナの歴史と背景

まずはペルソナの歴史から。

ペルソナという発想は、マーケティングやユーザー志向デザインの文脈で進化してきました。1990年代後半にアラン・クーパー(Alan Cooper)が『The Inmates Are Running the Asylum』(1999年)で「デザインに人間らしい視点を取り戻す」手法として広め、プルイット(Pruitt)とアドリン(Adlin)の『The Persona Lifecycle』(2006年)などで運用プロセスが体系化。

また、ジョブ理論(JTBD: Jobs To Be Done)は、クレイトン・クリステンセン(Christensen, 2016)らが提唱し、「ユーザーが製品を雇用する“仕事”は何か」という視点からイノベーションを考えるアプローチです。

ペルソナは具体的なユーザー像を描き出す一方、JTBDは「どの課題をどのように解決するのか」を掘り下げる。

ペルソナとは

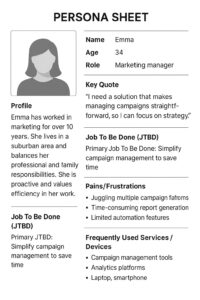

ペルソナは、年齢、職業、課題、行動パターン、価値観などを“仮想人物”として描き出すフレームワーク。チーム間での共通言語になりやすく、「このペルソナならどう使うか?」と検討できる点がメリットです。

しかし、一度作成したペルソナが更新されない、あるいは想像の産物になりすぎる危険性があることも。

JTBD(Job To Be Done)理論とは

ジョブ理論(JTBD)はクレイトン・クリステンセンの著書『Competing Against Luck』(2016年)で広く知られるようになりました。

ユーザーが製品・サービスを“雇用”する(買う・使う)とき、「どの仕事を完了させたいのか?」を探るアプローチが特徴。たとえば、ドリルを買うのは“穴を開ける”というジョブがあるから。

JTBDは「どんな目的・課題を解消したいか」を徹底的に掘り下げます。これにより、ユーザーが潜在的に求めている価値や、まだ言語化されていない課題を発見しやすいメリットがあります。

ペルソナ vs. JTBD、それぞれの利点と弱点

ペルソナの強みと弱み

- 強み:具体的なユーザー像(物語)を共有しやすい。チームが「この人ならどう感じるか?」と想像し、合意形成しやすい。

- 弱み:抽象的・理想的になりがち。実在性の裏付けがないと「机上の空論」化する可能性。維持管理を怠ると古い情報に固執するリスク。

JTBDの強みと弱み

- 強み:ユーザーが抱える「仕事(課題)」にフォーカスするため、本質的なニーズを探りやすい。新規サービス構想やイノベーションにも有効。

- 弱み:誰が使うかのイメージが弱くなりやすい。具体的なユーザー行動や感情をチームで共有しづらいケースも。

ペルソナが人物像を立体的に示すのに対し、JTBDはユーザーの課題・文脈にフォース。

両者をうまく融合することで、「ユーザーの人間味 × 解決すべき仕事」が補完しあう形になります。

ペルソナ × JTBDのハイブリッド活用

さて、本題であるペルソナとJTBDの融合で、より深く顧客の実態を捉えるアプローチについて紹介します。

ペルソナが示す「人物像」と、JTBDが明らかにする「達成したいこと(動機)」は、どちらか一方を選ぶものではなく、相互に補完し合う関係にあります。優れたプロダクトやサービスは、「どのようなユーザーが(ペルソナ)」、どういった「状況(Context)」で、「何を達成するために(JTBD)」プロダクトを利用するのかを、解像度高く理解することから生まれます。

ここでは、両者を組み合わせるための具体的な3つのアプローチを解説します。

アプローチ1:シンプルに、ペルソナにJTBDを組み込む

従来のペルソナは、その人物の属性や性格を詳細に描きますが、「なぜその行動を取るのか」という根本的な動機部分の記述が弱い場合があります。そこで有効なのが、既存のペルソナの定義に、JTBDの要素を明示的に組み込むシンプルなアプローチ。

ペルソナの各項目に、以下のような「ジョブ」に関する視点を追加することで、人物像をより実践的なものへと深化させる形です。

構成要素例

基本情報・ストーリー

(従来のペルソナと同様)名前、年齢、職業、価値観、ITリテラシーなど

Main Job(根源的なジョブ)

- ペルソナが生活や仕事において成し遂げたい「根本的な進歩(Progress)」は何かを定義

- 例:「日々の煩雑な事務作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中したい」「家族との夕食の時間を、準備のストレスなく心穏やかに過ごしたい」

ジョブの機能的・感情的側面

- 機能的側面: ジョブを完了するために、具体的に何を終わらせる必要があるか。(例:経費データをミスなくシステムに入力する、30分以内で栄養のある食事を準備する)

- 感情的側面: ジョブが完了した時に、どのような感情を得たいか。(例:達成感、安心感、家族からの感謝)

Hiring Context(プロダクトを利用する状況)

- どのような状況や文脈で、このジョブの解決が特に重要になるか

- 例:「月末の経費精算締め切りが迫っている状況」「仕事で疲れて帰宅し、料理をする気力がない平日の夜」

Forces of Progress(進歩を促す4つの力)

ユーザーのスイッチング行動を促す、または妨げる要因を整理します。

- Push(現状への不満): なぜ現在のやり方では不満なのか。(例:手入力は時間がかかりすぎる)

- Pull(新しい解決策の魅力): 新しい解決策の何に惹かれるのか。(例:レシートを撮影するだけで経費精算が完了する手軽さ)

- Anxiety(新しい解決策への不安): 乗り換えに対する不安は何か。(例:正しくデータが読み取られるか心配)

- Habit(現状への慣性): なぜ今のやり方を続けてしまうのか。(例:長年使っているExcelでの管理方法に慣れている)

このフレームワークでペルソナを再定義することにより、チーム内での顧客理解が「35歳マーケターの佐藤さん」という静的な人物像から、「創造的な仕事に集中したいというJobを抱え、月末のContextで経費精算のPushに苦しむ佐藤さん」といった、行動原理に裏付けられた動的な顧客像へと深まります。

アプローチ2:ジャーニーマップに「進歩」の視点を加える

カスタマージャーニーマップも、JTBDの視点を取り入れることで、より強力なツールになります。従来のジャーニーマップがユーザーの「行動」と「感情」を時系列で捉えるのに対し、ここではユーザーが各接点で「どのような進歩を求めているか」を可視化することを目指します。

各ステージにおいて、既存の項目(行動、思考、感情など)に加え、以下の問いを立ててマップに追記します。

Micro-Job(ミクロなジョブ)

このステージで、ユーザーが片付けたい「小さな仕事」は何か?

- 例:「認知」ステージ → 「自分の課題を解決できる選択肢を、効率的にリストアップしたい」

- 例:「利用」ステージ → 「この機能の正しい使い方を、迷わずに理解したい」

Key Progress & Pains(重要な進歩と障壁)

- このステージでユーザーが期待する「進歩」は何か?

- その「進歩」を阻害している要因(ペイン)は何か?

この分析により、「ユーザーがこの段階で離脱している」という事実だけでなく、「ユーザーが『信頼できる情報を見つけたい』というMicro-Jobの解決に失敗し、期待した進歩が得られなかったから」という、より本質的な原因を突き止めることができます。ロードマップにおける施策の優先順位も、この「進歩を阻む障壁」を取り除くことに焦点を当てることで、より的確になります。

今日から実践できるアクション

- 1. 既存ペルソナの棚卸しとJTBDの加筆:

既存ペルソナを見直しながら、「このペルソナが実際に達成したい仕事は何か?」をJTBD視点で追記してみる。 - 2. カスタマージャーニーの再点検:

各ステージでの行動と感情に加え、そのときユーザーがどんなJobを完了したいのかを明記。ロードマップに直結しやすくなる。 - 3. “ペルソナ×ログ分析”דJTBDインタビュー”の往復:

定量データで大きな利用集団を特定し、インタビューでジョブの本質を深掘り。得られた仮説を再度ログ分析で検証する循環を作る。

Q&A

Q1. ペルソナとセグメントの違いは何ですか?

A. セグメントは共通属性のユーザー群を定量的に切り出す概念。一方、ペルソナはそのセグメントを代表する“物語を持った”人物像。クラスタ分析などで「実在する規模」を掴み、ペルソナで“人間味”を補うとバランスが良くなります。Q2. JTBDを導入すると、ペルソナは不要になるのでしょうか?

A. そうとも限りません。JTBDは“何の仕事を成し遂げたいのか”にフォーカスし、ペルソナは“誰がどんな背景や動機を持っているか”を可視化する役割。両方を補完的に使うことで、ユーザー理解を多面的に深められます。Q3. ペルソナを更新すると、JTBDも変わるのでしょうか?

A. 変わる可能性があります。ユーザーが新しい機能を使うとき、別のJobを達成しようとしている場合があるからです。定期的にインタビューやデータ分析を実施し、ペルソナとジョブを同時にアップデートしていく運用が理想的です。

参考情報

- Cooper, A. (1999). The Inmates Are Running the Asylum. Sams Publishing.

- Pruitt, J. & Adlin, T. (2006). The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product Design. Morgan Kaufmann.

- Chang, Y., Lim, Y., & Stolterman, E. (2008). “Personas: From Theory to Practices.” Proceedings of NordiCHI 2008.

- Christensen, C. (2016). Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice. Harper Business. (ジョブ理論)

- Goodwin, K. (2009). Designing for the Digital Age. Wiley.

- Nielsen Norman Group. (n.d.). Personas: Putting the Focus on Users.

- ユーザーインタビューガイド

コメント